Seit vielen Jahren wird in Innsbruck über (mangelnden) Raum für Kultur gesprochen. Und auch wenn die prekäre Situation der freien Szene mehr als bekannt ist, stehen aktuell womöglich wieder zwei Mitgliedsinitiativen der TKI vor dem räumlichen Aus: Der Kunstraum RFDINSEL – Reich für die Insel und die Junge Talstation. Im Rahmen der Reihe „Feldforschung“ sehen wir uns die Chronologie ihrer Entwicklung genauer an und fragen: Welche Rolle spielen sie in der Innsbrucker Kulturlandschaft? Was würde verschwinden, wenn es sie nicht mehr gäbe? Und was sagt uns das über die Kulturvision der Stadtregierung?

Es ist fast 20 Jahre her, dass die battlegroup for art in einer Studie erstmals den Bestand und den Bedarf an kulturellen Räumen in Innsbruck erfasst hat. Fünfzehn Jahre später wurde in der Kulturstrategie Innsbruck 2030 erneut deren Sicherung und Neuschaffung gefordert und auch im „Zukunftsvertrag“ der aktuellen Stadtregierung vom Mai 2024 ist über Kultur(quartiere) und den Willen zu Vielfalt und Zugänglichkeit zu lesen – um nur drei Stationen einer dauerhaft präsenten Innsbrucker Thematik zu nennen.

In den Jahren dazwischen ist durch engagierte Akteur*innen – auch in der Politik – manches entstanden (Stichwort: Bäckerei, BRUX, Theater praesent). Es sind aber auch wichtige Kulturorte geschlossen worden (Stichwort: Bierstindl, Haven, Weekender, BALE) und spannende Leerstände trotz erheblicher Bemühungen nicht für die Kultur (und auch für nichts anderes) erschlossen worden (Stichwort: Rotunde, Siebenkapellenareal). Da und dort entwickelt sich heute Neues – Bottom up und abseits politischer Zögerlichkeit (St. Bartlmä) oder mit politischem Konsens (Festivalgelände „Alte Deponie“). Der Blick auf RFDINSEL und die Junge Talstation offenbart zwei sehr unterschiedliche Puzzleteile in der städtischen Kulturlandschaft.

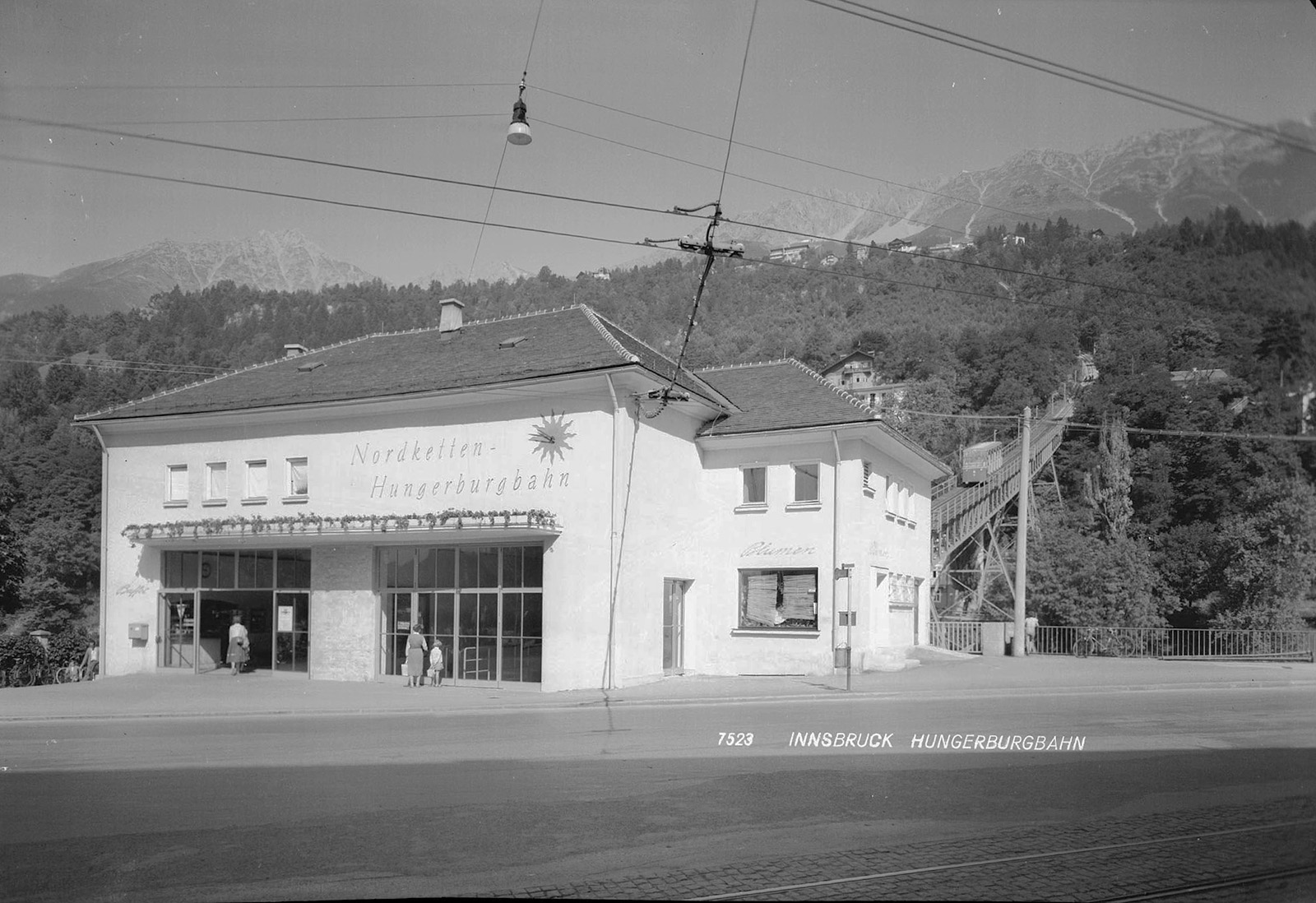

„Die Talstation steht leer! 1290 Tage.“ Mit klaren Fakten zum aktuellen Status quo empfängt die Website des Vereins Junge Talstation, daneben der Link zu einer Petition, die vergangenes Jahr gestartet wurde und in der die Stadtregierung zum Erhalt des Jugendkulturzentrums aufgefordert wird. Bisher erfolglos, trotz vielfacher Unterstützungsbekundungen der Politik und einem eindeutigen Bekenntnis im Zukunftsvertrag, dem Regierungsübereinkommen der aktuellen Stadtkoalition aus JA, SPÖ und Grünen. Dort heißt es: „Wir wollen die ehemalige Talstation der Hungerburgbahn für die „junge Talstation" ankaufen und sanieren und die Trassenführung der alten Bahn so entwickeln, dass sie einen Mehrwert für die Bevölkerung darstellt.“

Stattdessen liegt das Gebäude, das 1906 erbaut wurde und in 1950er Jahren seine jetzige Gestalt erhielt, brach – seit 2022 und vorher schon zwischen 2005 und 2014, nachdem die historische Standseilbahn vom Saggen hinauf zur Hungerburg durch die neue Trasse und moderne Stationen der Architektin Zaha Hadid abgelöst wurde. Die Eisenfachwerkbrücke über den Inn steht unter Denkmalschutz, das Stationsgebäude jedoch nicht.

Ebenfalls auf der Website der Jungen Talstation, die 2014 noch als Innsbrucker Schüler*innenbeirat einen Ideenwettbewerb der Stadt für die Nutzung des Bauwerks gewonnen hatte, sind Videos mit Statements versammelt, die sichtbar machen, was der Ort für viele bedeutet (hat): einen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur, kostengünstige Probe- und Veranstaltungsräume, die Möglichkeit, Dinge ohne viel Risiko auszuprobieren, unterstützt durch Equipment und technisches Know-How, selbstverwaltet und gemeinschaftlich Erfahrungen zu sammeln, an konkreten Aufgaben zu wachsen.

Das bestätigen jene, die im Alter zwischen 16 und 25 hier angedockt haben und den Weg als Künstler*innen, Regisseur*innen, Kurator*innen oder Musiker*innen weiter gingen, wie die Ötztaler Rapperin Nenda oder der Musiker und Tontechniker Thomas Krug, der den Verein seit fünf Jahren leitet. Eine sehr junge Bevölkerungsgruppe also, die oft weder das Budget noch den Vertrauensvorschuss hat, in etablierten Institutionen Platz zu finden.

Etablierte Institutionen sind es wiederum durchaus, die im Kunstraum RFDINSEL Reich für die Insel am Landestheatervorplatz mit Events und Projekten Platz finden – auch wenn sie mitunter eigene Häuser bespielen. Und zwar im Rahmen der zahlreichen Kooperationen, die Severin Sonnewend seit 2019 hier immer mehr intensivierte – neben eigenkuratierten Formaten in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen, von Ausstellungen und Rauminstallationen bis zu Performance, Tanz und Theater.

Viele haben hier schon temporär angedockt, etwa die Biennale INNSBRUCK INTERNATIONAL, die Festwochen der Alten Musik, Klangspuren, Premierentage, SMAAT, das Innsbruck Nature Film Festival und das Tiroler Landestheater, mit dem gute nachbarschaftliche Beziehungen gepflegt werden. Außerdem Bildungseinrichtungen, Kinderkulturinitiativen und viele künstlerische Einzelpositionen, die ihren Fokus auf die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen richten.

Severin Sonnewend und seine Frau Hanna Obholzer, Pädagogin und Kunstvermittlerin, entwickeln das Programm gemeinsam mit einem beratenden Gremium aus drei Expert*innen. „Wir haben mit diesem Raum die Möglichkeit, Kunst mitten in der Stadt sichtbar zu machen und sehr öffentlichkeitswirksam zu arbeiten,“ sagt Sonnewend, „das wird von vielen als Chance wahrgenommen.“ Der „Kubus“, wie der Kunstraum RFDINSEL auch genannt wird, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den alten und neuen Repräsentanten der sogenannten „Hochkultur“– Hofburg, Landestheater, Haus der Musik, Volkskunstmuseum, Hofkirche, Theologie und bildet ein inhaltliches und räumliches Bindeglied zur freien Kulturszene, wie es präziser nicht gesetzt sein könnte.

Was die Junge Talstation als dezentraler Ort der Stadtteilkultur und selbstverwalteter Raum für Jugendliche bedeutet, ist RFDINSEL als Kulminationspunkt der städtischen Kulturlandschaft im Zentrum der Stadt. Es ist ein Schaufenster, in dem die zeitgenössische freie Szene konzentriert sichtbar wird und das zugleich eigene Impulse setzt.

Das wird von der Stadtpolitik aber offenbar nicht als ausreichend relevant angesehen, um der Institution mit dem aktuell vorliegenden – neuen – Konzept als Hybrid aus Gastronomie und Kunstraum die Nutzung langfristig zuzusichern.

Aber von vorn: Anfang 2019 hatte Severin Sonnewend, zurück aus Wien und mit Erfahrungen im Kunst- und Eventmanagement, proaktiv ein Konzept zur künstlerisch-kulturellen Zwischennutzung des Gebäudes, das zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre leer stand, an die Verantwortlichen der Stadt geschickt. Monate später kam die Zusage und im Herbst 2019 fand die erste Ausstellung statt, dessen Titel dem Raum geblieben ist: „Reich für die Insel“ deutete damals auf das „Platz-Einnehmen“ zeitgenössischer Kultur inmitten der baulichen Manifestationen des Habsburgerreichs hin.

Rechtlich ist die Situation seitdem ein Prekarium, eine mietkostenfreie Nutzungsform, die von beiden Seiten jederzeit aufgelöst werden kann. Es gab auch durchaus konkurrierende Begehrlichkeiten für das Gebäude, darunter ein „Alpine-Hub“ des Innsbruck Tourismus, eine Konditoreifiliale von Aida (mitsamt Punschkrapferl-Außenverkleidung) oder ein Traktormuseum, wenn es nach Ex-Gemeinderat Gerald Depaoli gegangen wäre.

Im Oktober 2022 stellte Sonnenwend auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Georg Willi dem Stadtsenat ein weiter ausgearbeitetes Konzept für den „KUBUS space for arts" vor. Anlässlich des im Jahr davor von der Stadtregierung beschlossenen Kulturquartiers war die Diskussion um das Gebäude neu entfacht worden. In letzter Zeit hört man das Wort „Kulturquartier“ jedoch kaum noch aus dem Munde der Politik, auch wenn dem Vernehmen nach die Neugestaltung des Oberflächenbelags beim Haus der Musik zeitnah beginnen soll.

Viele Innsbrucker Kulturakteur*innen unterstützten den gemeinnützigen Verein RFDINSEL damals in der Forderung nach einer Jahressubvention von Stadt, Land und Bund (statt einzelner Projektförderungen) und diese wurde auch gewährt. Drei Jahre lang war der Projektraum selbstverständlicher Teil des Platzes und der Kulturszene, auch viele internationale Städtetourist*innen seien hereingekommen, so Sonnewend, selbst wenn man sich aufgrund der knappen Personalsituation keine durchgehenden Öffnungszeiten habe leisten können.

Nun sei ihm nahegelegt worden, für 2026 vorerst kein neues Programm zu konzipieren. Knackpunkt ist der notwendige Umbau des Gebäudes, bei dem die Vorstellungen stark auseinandergehen. Schon 2022 hat der Verein eine Evaluierung durch die Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG initiiert und basierend darauf ein Konzept für die Sanierung vorgelegt. Leicht adaptiert wäre dieses auch für die hybride Nutzung aus Gastronomie im Erdgeschoss und Kunstprojektraum im Obergeschoss anwendbar – ein Konzept, das die Hemmschwelle zur Kunst senken und den Platz beleben würde, so Sonnewend. „Uns ist ein ressourcenschonender Zugang wichtig, also nicht alles rauszureißen, sondern den Bestand zu nutzen. Um Kosten zu sparen, muss man kreativ an die Aufgabe herangehen.“

Kontakt gab es dazu bereits mit dem /.studio3 Institut für experimentelle Architektur der Uni Innsbruck. Die Grundsanierung müsste von der Stadt als Eigentümerin und Vermieterin kommen (Sonnewend geht von 120.000 bis 150.000 Euro aus), in die Innenausstattung würde der Verein selbst investieren. Der Politik liegen dem Vernehmen nach noch andere Angebote von Gastronomen vor und es wurde signalisiert: Wer am meisten zahlen kann, hat Vorrang.

Das Thema Sanierung ist auch für Thomas Krug und seine Kolleg*innen von der Jungen Talstation zentral, die allerdings bereits den Räumungsbescheid von der Stadt in der Hand haben. „Wir werden wohl einen Flohmarkt mit dem restlichen Equipment machen. Was danach ist, weiß ich nicht,“ beschreibt Krug die aktuell frustrierende Situation.

Beim Einzug des Vereins im Jahr 2018 führte die Stadt die notwendigsten Sanierungsarbeiten durch, in vielen ehrenamtlichen Stunden haben die Vereinsmitglieder den Bau weiter in Stand gesetzt und Anfang 2022, als die fünf plus zwei Jahre Nutzungsbewilligung ausliefen, legten sie das Sanierungskonzept eines Architekturbüros vor, Kostenschätzung 550.000 Euro, Fokus auch hier auf kosten- und bestandsschonende Bauweise. Die Qualitäten der 50er-Jahre Architektur zu erhalten, ist sicherlich keine einfache Aufgabe und wird berechtigterweise von jedweder Sanierung eingefordert.

Bis dahin war die Talstation im Vollbetrieb gelaufen. Die Politik lobte sie einhellig als wichtigen Ort für die Jugend und fasste 2021 im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zu deren Erhalt. „Proberäume, Siebdruckwerkstatt, Fotolabor, Eventlocation, Ausstellungsraum... Es ist richtig super gelaufen, sehr viele Jugendliche waren aktiv, alle waren total positiv und motiviert“, erzählt Krug.

Die IIG legte kurz danach eine eigene Kostenschätzung vor, die bei etwa der doppelten Summe lag und damit knapp über der Schwelle, um im Beirat für Großprojekte behandelt zu werden. Allein 130.000 Euro seien als Stellplatzablöse kalkuliert worden, eine Ausgleichsabgabe für Parkplätze, die vor Ort nicht gebaut werden können – und ein Problem, für das bei vergleichbaren Locations immer eine produktive Lösung gefunden werden konnte. „Wenn die Hürden für die Nutzung von Leerständen so groß sind, dann muss der Gesetzgeber andere Grundlagen schaffen, sonst ist gar nichts möglich und man vertut sich große räumliche Chancen“, sagt Thomas Krug.

Leerstände aus dem Immobilienportfolio der IIG möchte die Stadt seit kurzem gezielt an Kulturakteur*innen vermitteln, „zur Entspannung der Raumsituation“, wie es heißt. Im Juli 2025 wurde dafür eine Koordinationsstelle unter Leitung von Thomas Bonora eingerichtet und der Wunsch nach „nachhaltigen und dauerhaften Raumlösungen“ verlautbart. Neben der Möglichkeit, Räume in der Messe und Olympiaworld sowie die Mehrzwecksäle in den Stadtteilen günstig zu nutzen, stehen derzeit sechs potenzielle Kultur-Immobilien online, vom arg baufälligen Häuschen an der Sill bis zu Büroräumen und einem ehemaligen Autohaus.

Der Adaptierungsaufwand scheint bei einigen davon erheblich zu sein. Es wird sich zeigen, was sich daraus für die Kultur entwickeln lässt, aber mit keinem der Objekte sind RFDINSEL oder die Talstation einfach ersetzbar, sie lösen nicht das hier anstehende Problem. Beides sind nämlich gewachsene Strukturen – Räume, die für eine konkrete Nutzung adaptiert wurden oder Standorte, bei denen die bestehenden Nachbarschaften relevant für das Konzept sind.

Zwischennutzung durch Kultur ist eine tückische Sache. Sie eröffnet kurzfristig Chancen und ermöglicht Experimente, darf aber nicht als Argument für fehlende Dauerlösungen herhalten, oder nur geduldeter Lückenfüller bis zu einer „echten“ wirtschaftlichen Verwertung sein. Für manches Projekt mögen fünf Jahre ausreichen, mitunter zeigt sich aber dann ein Bedarf, der nicht mehr zu ignorieren ist. Einen Ort, der sich etabliert hat, einfach abzudrehen oder irgendwohin zu verpflanzen, heißt, seine Bedeutung nicht ernst zu nehmen. Statt einer inhaltlichen Vision für eine kulturelle Stadtentwicklung scheint in Innsbruck derzeit reine Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt zu stehen. Würde man sich sonst die Chance, die vielfältige und gut vernetzte Innsbrucker Kulturszene mitten in der Stadt, mitten im Kulturquartier, sichtbar zu machen, entgehen lassen? Oder einen engagiert geführten „Dritten Ort“ für Jugendliche als produktiven Nährboden zukünftiger Talente und Werkzeug gegen Vereinzelung und Isolation sausen lassen?

„Die Stadt Innsbruck vertreibt ihre Kulturakteur*innen,“ sagt Thomas Krug. „Die Stadt hat aber eine gewisse Verantwortung für die Talente, die es hier gibt. Wenn sie keinen fruchtbaren Boden vorfinden, um ihr Potenzial zu entwickeln, werden sie weggehen und die Enttäuschung darüber mit nach draußen kommunizieren.“

Die Betreiber von Kubus und Talstation wünschen sich von der aktuellen Politik eine Kommunikation auf Augenhöhe, ein Ernst-genommen-werden und einen stärkeren Einsatz der städtischen Dreierkoalition für kulturelle Anliegen und deren räumliche Notwendigkeiten – genau wie viele andere Kulturakteur*innen in zahllosen Petitionen, offenen Briefen, Symposien, Partizipationsprozessen über viele Jahre fordern. Thomas Krug ist jedenfalls im Begriff, sich ein zweites Standbein in Wien aufzubauen. Er möchte seine Energie anderswo investieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere InformationenTKI - Tiroler Kulturinitiativen

Dreiheiligenstraße 21 a

c/o Die Bäckerei

6020 Innsbruck

Öffnungszeiten:

MO-DO: 9 - 12 Uhr, MO: 14 - 16 Uhr

und nach Vereinbarung

Der TKI-Newsletter informiert einmal monatlich über Veranstaltungen, Aktivitäten und neue Mitglieder der TKI, über kulturpolitische Themen sowie über Ausschreibung und ausgewählte Projekte der Förderschiene TKI open. Er enthält außerdem Ausschreibungen und Jobs im Kulturbereich und Literaturtipps aus der TKI-Bibliothek.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Cleverreach, welches ebenfalls eine Verbindung zu Google, u.a. reCAPTCHA aufbaut. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenMit Ihrer Anmeldung erlauben Sie uns, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter an die genannte E-Mail-Adresse zu senden. Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein E-Mail, in dem Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Hier können Sie unsere Datenschutzerklärung nachlesen.