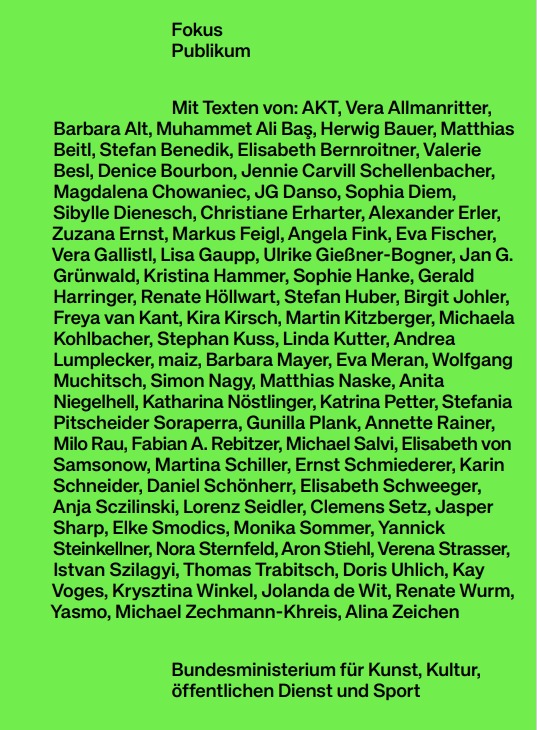

Die Publikation Fokus Publikum spannt einen Bogen von Theorie zu Praxis und involviert die Positionen von Künstler:innen, Kulturinitiativen und Institutionen genauso wie jene der Kulturvermittlung und Wissenschaft.

Verschiedene Sparten, Formate, räumliche und zeitliche Settings bringen unterschiedliche Bedürfnisse, Verständnisse von Kultur und – letztendlich – unterschiedliche Publikumsbegriffe mit sich. Im Zentrum steht der Dialog zwischen den verschiedenen Positionen und der Austausch von Know-how: Welche Herausforderungen gibt es, was wurde oder wird gelernt? Was muss verändert werden? Welche Bedingungen und Bedürfnisse brauchen außergewöhnliche Zugänge?

Die Publikation will die Diversität der österreichischen Kunst- und Kulturlandschaft und somit die Diversität des Publikums sichtbar machen, Herausforderungen als solche benennen und Wissen und Strategien für die Zukunft über Sparten, Größe und Institutionalisierungsgrad hinaus einfangen und zugänglich machen.

- Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport

TKI - Tiroler Kulturinitiativen

Dreiheiligenstraße 21 a

c/o Die Bäckerei

6020 Innsbruck

Öffnungszeiten:

MO-DO: 9 - 12 Uhr, DI: 14 - 17 Uhr

und nach Vereinbarung

Der TKI-Newsletter informiert einmal monatlich über Veranstaltungen, Aktivitäten und neue Mitglieder der TKI, über kulturpolitische Themen sowie über Ausschreibung und ausgewählte Projekte der Förderschiene TKI open. Er enthält außerdem Ausschreibungen und Jobs im Kulturbereich und Literaturtipps aus der TKI-Bibliothek.

Mit Ihrer Anmeldung erlauben Sie uns, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter an die genannte E-Mail-Adresse zu senden. Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein E-Mail, in dem Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Hier können Sie unsere Datenschutzerklärung nachlesen.