20 Jahre lang – vom Internationalen Frauentag 2005 bis zum Abschiedsfestival im November 2024 – stellte die Filmreihe kinovi[sie]on einmal monatlich das ebenso breite wie signifikant unterrepräsentierte Filmschaffen von Frauen in den Mittelpunkt. Gertraud Eiter und Gerlinde Schwarz haben damit feministische Bildungs- und Kulturarbeit in Innsbruck betrieben und erfolgreich den Blick ihres Publikums verändert. Die Gründerinnen verabschieden sich – zu tun gibt es trotzdem noch viel.

Ein poetisches Drama über eine verbotene lesbische Liebe, ein Film über das Erwachsenwerden einer jungen Frau, eine mexikanische Produktion in Anwesenheit der Regisseurin Analeine Cal y Mayor, ein Film über das Recht auf Abtreibung anlässlich von 30 Jahren Fristenlösung in Österreich und das Psychogramm einer Frau, für die Sex zum Selbstzerstörungstrip wird – mit diesem Filmprogramm und dem Motto „Auf-Begehren“ trat das Projekt kinovi[sie]on am 8. März 2005 erstmals auf die Bühne des Leokinos.

Die Konzeptfindung begann jedoch schon im Herbst davor, weshalb die 20 Jahre hartnäckiger Pionierinnenarbeit in Sachen feministischer Film abseits des Mainstreams auch schon 2024 voll sind. Den Beiträgen am Eröffnungsabend sollten fast 500 weitere Filme folgen, an jedem 8. des Monats, dazu über 100 Publikumsgespräche, zudem Konzerte, Lesungen, Performances, Netzwerkworkshops, ein Kurzfilmwettbewerb und vor allem: über 17.600 Besucher*innen, von denen viele zu Stammgästinnen der Reihe wurden. Das positive Feedback des Publikums, der eingeladenen Regisseurinnen und Referentinnen, die Stimmung an den Veranstaltungsabenden sei auch das Wichtigste gewesen, um dranzubleiben, sagen Gerlinde Schwarz und Gertraud Eiter, die das Projekt initiierten und bis zuletzt kuratierten. Doch was war der anfängliche Impuls?

An so manchen Abenden im Leokino – beide waren damals dort beschäftigt – stellten sie die frustrierte Diagnose, dass die Filmindustrie, vor allem die Bereiche Regie und Produktion, weit von einer Gleichstellung der Geschlechter entfernt ist – ebenso wie die Perspektive auf Frauen im Film immer noch stark vom „male gaze“, dem männlichen Blick dominiert war. Das Innsbrucker Kinoprogramm bildete da keine Ausnahme und so wollten Eiter und Schwarz kontinuierlich, das ganze Jahr hindurch und nicht nur am jährlichen Frauentag, Filme von, mit und über Frauen sichtbar machen.

Was Frauen im Filmschaffen hemmte und immer noch hemmt, zeigt klare Parallelen zu vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. An den Filmhochschulen studieren bereits mehr Frauen als Männer, danach jedoch werden sie kontinuierlich abgehängt, durch eine Kette an festgefahrenen Strukturen. „Wer hat Zugang zu den großen Budgets? Wer wird zu den wichtigen Filmfestivals eingeladen? Wie ist in Folge die Verleihsituation und wie wird schlussendlich ein Kinoprogramm kuratiert? Wer sitzt in den Redaktionen der relevanten Medien und ermöglicht es Regisseurinnen, überhaupt rezipiert zu werden? An allen diesen Schnittstellen kann zugunsten oder gegen Frauen entschieden werden“, beschreibt es Gertraud Eiter.

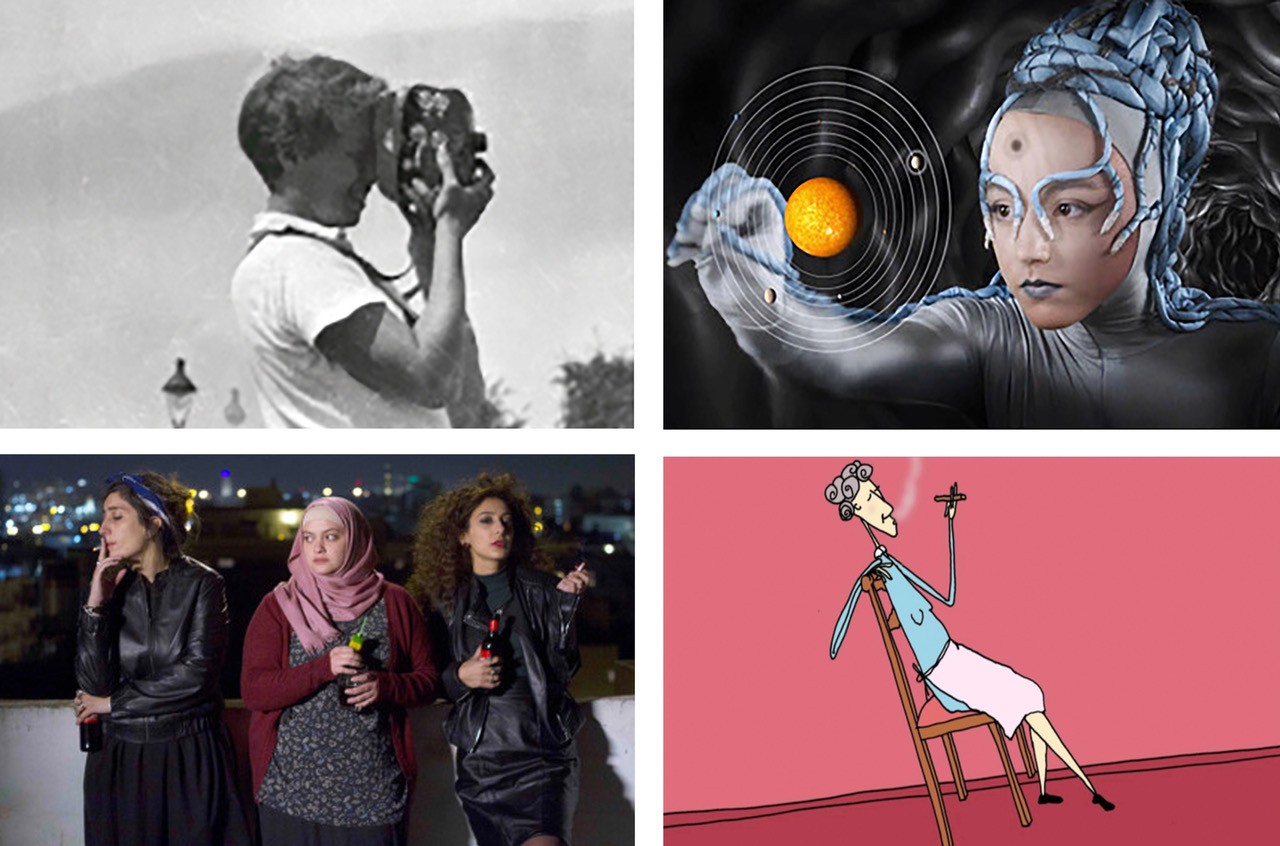

Die Tatsache, dass ein Film von einer Frau gedreht worden ist, reichte aber noch nicht, um ins Programm von kinovi[sie]on aufgenommen zu werden. Wesentlich war neben der künstlerischen Umsetzung auch der feministische Blick, die Handlungsmacht von Frauen auf der Leinwand und der Fokus auf wenig sichtbare Themen. Diese waren über die Jahre ungemein vielfältig: Geschlechteridentitäten, Queerness, Gewalt gegen Frauen, Armut, Arbeit, Migration, Sexualität, politischer Aktivismus, aber auch Umweltfragen, das Leben als Bäuerin oder die Geschichte der Frauenbewegung, um nur einige zu nennen. Im Verlauf eines Jahres, so erzählt Gerlinde Schwarz, hätten sie versucht, jeweils die ganze Bandbreite des Filmschaffens von Frauen abzudecken – von Stummfilmen über Dokumentationen bis zu Experimentellem, von Animation über Kurzfilm bis zu Filmen aus den 1950er, 60er Jahren und vieles mehr. Dabei lag der Fokus bewusst nicht nur auf europäischen und amerikanischen Produktionen, es wurde Kino auch aus Asien, Afrika, Indien und arabischen Ländern gezeigt, vom Drama bis zum feministischen Musical.

Viele spezielle Begegnungen sind Gertraud Eiter und Gerlinde Schwarz aus den zwei Jahrzehnten ihrer Arbeit für kinovi[sie]on, die auch weit über die Landesgrenzen hinausstrahlte, in Erinnerung geblieben. Etwa 2014 der Abend mit der simbabwischen Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga, einer bedeutenden Vertreterin des jüngeren afrikanischen Kinos, die einige Jahre später mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Oder das Podiumsgespräch mit der Schweizer Dokumentarfilmerin Tula Roy, die schon in den 1980er Jahren den politischen Feminismus in der Schweiz dokumentiert hat. Auch die Tirol-Premiere von Sabine Derflingers „Die Dohnal“ über Frauenministerin Johanna Dohnal, bei der der Kinosaal übervoll war, sei ein sehr spezieller Augenblick gewesen. Ebenso wie die vielen Live-Vertonungen von Stummfilmen. Statt der sonst üblichen Klaviermusik war dort bei kinovi[sie]on auf der Bühne stets Experimentelles zu hören, etwa die Musikerin Cordula Bösze mit Querflöte und Theremin oder zeitgenössische elektronische DJs. Die Werke der Pionierinnen des Stummfilms stellten überhaupt von Beginn an eine der kontinuierlichen Programmschienen von kinovi[sie]on dar – auch um in Erinnerung zu rufen, dass in den Anfängen des Kinos durchaus auch Frauen in der damals noch weniger patriarchal organisierten Filmwirtschaft mitmischten und erst später verschwiegen wurden, darunter Louis Weber, Alice Guy-Blaché oder Lotte Reiniger.

All das realisierten Schwarz und Eiter mit einem sehr knappen Budget. Die kuratorische Arbeit konnte dabei nicht immer voll entlohnt werden – ohne Ehrenamt wäre das Projekt über die 20 Jahre hinweg nicht möglich gewesen. Besser finanziert waren zwei Sonderprojekte im Rahmen der Förderschiene TKI open (2009 und 2014), eines davon rief den feministischen Kurzfilmwettbewerb zoom in ins Leben. Darüber hinaus war kinovi[sie]on mit zahlreichen Partner*innen in Innsbruck vernetzt – zum Beispiel dem autonomen FrauenLesbenZentrum, Universitätsinstituten und Kultureinrichtungen. „Wir wollten die Themen auch anderswo verorten, Synergien nutzen und uns einfach gegenseitig unterstützen.“ Zur Vernetzung diente auch das Projekt Filmkompliz*innen im Jahr 2023, eine Workshopreihe, die filmschaffende Frauen und daran interessierte in Tirol zusammenbringen wollte und von Filmexpertinnen geleitet wurde. Für ihre Arbeit wurden Gerlinde Schwarz und Gertraud Eiter 2018 mit dem Ehrenpreis der FrauenFilmTage Wien ausgezeichnet, der für besonderes Engagement im Bereich Frauen* – Gesellschaft – Film vergeben wird.

Was hat sich nun nach 20 Jahren für Frauen im Film verändert? Ist heute alles gut? Natürlich nicht, sagen die Kuratorinnen. Es gäbe aber durchaus Themen, die aus der Nische des feministischen Diskurses heraus und im gesellschaftlichen Mainstream angekommen seien, etwa Gewalt an Frauen und Übergriffe in der Filmbranche. Durch #metoo hätte es positive strukturelle Veränderungen gegeben, Anlaufstellen wie vera* oder #we_do seien installiert worden, etwas, das vor 20 Jahren nicht denkbar war.

Bemerkenswert sei auch FC Gloria, eine Initiative, die sich seit ihrer Gründung 2010 für Geschlechtergerechtigkeit in der österreichischen Filmbranche einsetzt; erfreulich auch der seit 2017 erscheinende österreichische Film Gender Report. Andere europäische Länder wie beispielsweise Schweden seien mit solcherlei Dingen freilich viel früher dran gewesen. Dort gibt es seit 2003 das Doris Manifesto, das weltweit erste Manifest für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Film und auch schon lange eine Quote bei der Vergabe von Filmförderungen.

Aktuell haben Gertraud Eiter und Gerlinde Schwarz aber eher das Gefühl, feministische Anliegen würden wieder zurückgedrängt; etablierte Projekte würden abgeschafft und so manchen Initiativen ginge die Luft aus. Gerade deshalb wünschen sie sich, dass die Idee hinter kinovi[sie]on in Innsbruck weiterlebt, das vielfältige feministische Filmschaffen sichtbar bleibt, vielleicht mit einer neuen, jungen Initiatorinnengruppe. Für Schwarz und Eiter sei es nach 20 Jahren Einsatz „eine runde Sache gewesen“ und das Aufhören der richtige Schritt. Vor und hinter der Kamera gibt es für die Gleichberechtigung von Frauen im Film aber weiterhin viel zu tun.

Das gesamte Programm aus 20 Jahren kinovi[sie]on gibt es hier nachzulesen.

TKI - Tiroler Kulturinitiativen

Dreiheiligenstraße 21 a

c/o Die Bäckerei

6020 Innsbruck

Öffnungszeiten:

MO-DO: 9 - 12 Uhr, MO: 14 - 16 Uhr

und nach Vereinbarung

Der TKI-Newsletter informiert einmal monatlich über Veranstaltungen, Aktivitäten und neue Mitglieder der TKI, über kulturpolitische Themen sowie über Ausschreibung und ausgewählte Projekte der Förderschiene TKI open. Er enthält außerdem Ausschreibungen und Jobs im Kulturbereich und Literaturtipps aus der TKI-Bibliothek.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Cleverreach, welches ebenfalls eine Verbindung zu Google, u.a. reCAPTCHA aufbaut. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenMit Ihrer Anmeldung erlauben Sie uns, Ihnen regelmäßig unseren Newsletter an die genannte E-Mail-Adresse zu senden. Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein E-Mail, in dem Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechender Link. Hier können Sie unsere Datenschutzerklärung nachlesen.